ある日、D・Ace の高本さんが「どうしてもうまくいかない開発がある」と牧野さんに相談したことがありました。すると牧野さん、その開発中の機器を受け取るや否やバラバラに分解して内部を確認して、あっさり問題を突き止めてしまったそうです。

高本さん曰く――

「まじ、この人やばい(笑)」

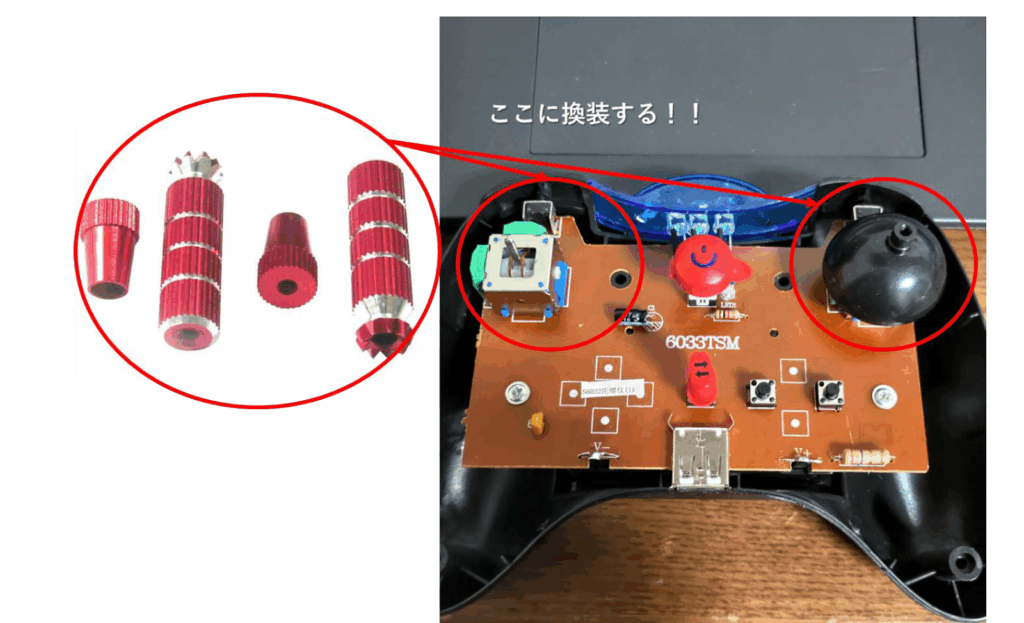

これが牧野さんのすごさ(分解魔…)。そして今も、箱庭ARドローンのプロポを開発されていて、Slackで共有してくださった“魔改造”の様子がこちら。『もう、まじ、やばい!』

📘 前回までのお話

ALSを患いながらも視線でプログラミングを続けた牧野さんの友人・Areさん。

その姿に背中を押され、万博に向けて「視線だけでドローンを操作する」挑戦が始まりました。

藤沢での初実験では「動いた!」という手応えを得つつも、視線のズレや疲労感といった課題が山積み。

その後、墨田ラボでの第二実験では、中野さんとの出会いと「十字キー型UI」への転換があり、操作感は大きく改善しました。

しかし同時に、デバイス接続の不安定さや、シーンの波に視線が引っ張られる問題など、新たな壁も次々と浮かび上がってきたのです。そんな中、JASA事務局の樋口さんにご相談したところ、もう一式の視線入力機器をご用意いただけることに。

──そしてついに、新しい機材が手元に届いたのです。ここから「視線操作の実験」が始まります。

視線操作の実験開始

前回、悩まされていた

「操作中に突然、視線入力が効かなくなる」

問題の本格的なデバッグ開始です。

- 視線入力センサーの問題なのか?

- それとも、箱庭ドローンシミュレータ側に起因するのか?

切り分けのポイントは、次の3つ。

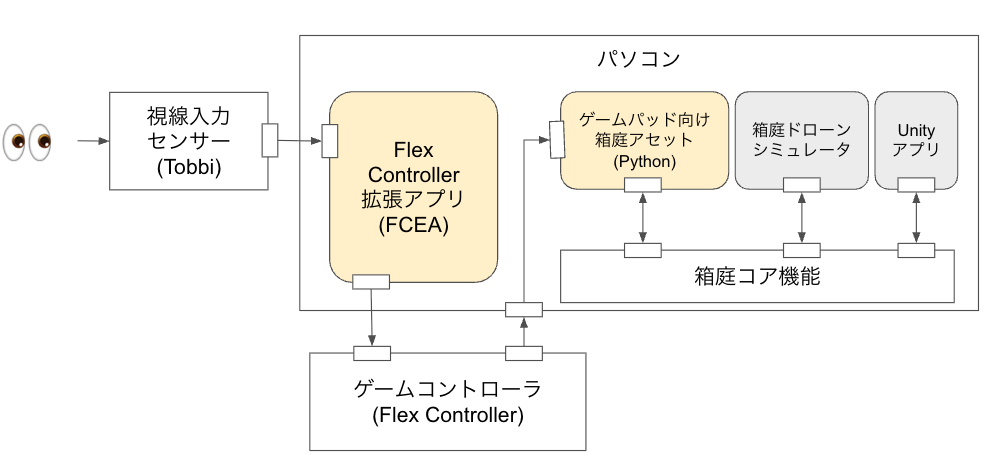

①視線入力センサーからの経路

②パソコンからゲームコントローラへの経路

③ゲームコントローラからパソコンへの経路

まずは、USBモニタをつないで信号が途切れるポイントを探ることにしました。

(いや、普通そんなの持ってないでしょ…😅)

ところが、USBモニターで眺める限りは、データはきちんと届いている。

どうやらハード側の問題ではなさそうだ。

—- そんな感触が見えてきました。

コントローラ入力のデバッグ

次は、全ての機器と箱庭ドローンシミュレータのセットアップを行いました。

そして、実際に操作をしながらのデバッグ開始です。

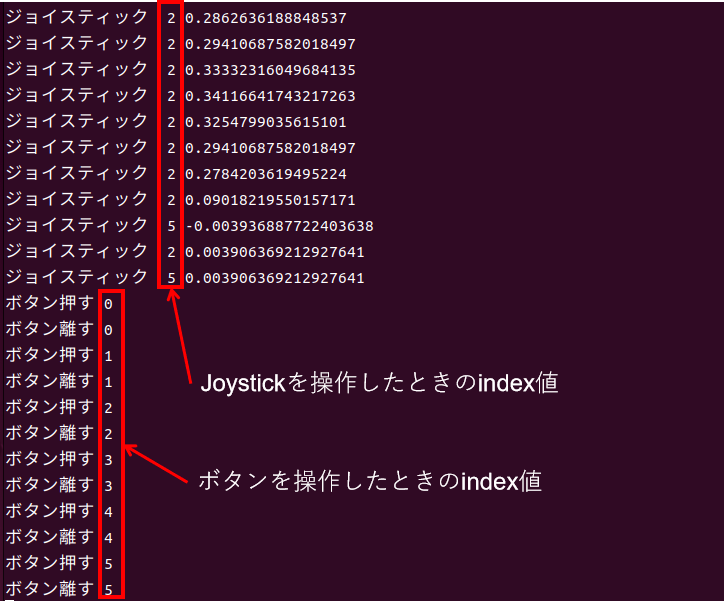

この時、活躍したのが、牧野さんが作成してくださったコントローラ操作のデバッグ用ツールです。

コントローラの各ボタンやスティックがどのインデックス値に割り当てられているかを確認できるのです!

(※詳しくは公式マニュアル参照)

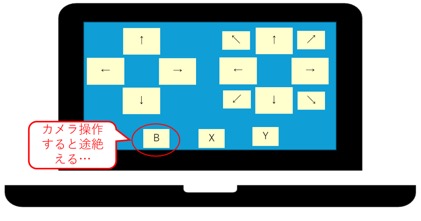

さらに、デバッグを進めていくと、視線でBボタン(カメラ撮影操作)をを押した瞬間のことです。

なんと、

「視線操作用のゲームコントローラからの入力が、まるごと途絶える」

という致命的な現象が判明しました。

どうやら

「視線入力が何かしらの操作で中断されると、ゲームコントローラ側の入力も止まってしまう」

らしい。

(……見逃してしまいそうな一言ですが、いや、そこ気付けるのホントすごい😅)

とはいえ、今回の万博イベントではカメラ撮影機能は使いません。

そこで思い切って 「Bボタンは外す」 という割り切りの判断を下すことになりました。

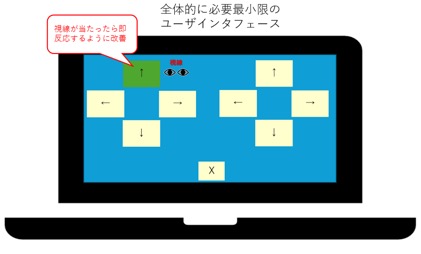

視線操作のユーザインタフェース改善

前回の実験の最中、中野さんからこんな一言がありました。

「なんとなく、実際に見ている場所と反応がずれている気がするんです」

この課題に挑むべく、牧野さんの次の実験が始まりました。

そして、実際に試してみたところ、

「確かに反応にワンテンポ遅れ」

を感じる。

目線を動かしてから UI がついてくるような、微妙なズレ。

これでは「操作している」というより「待たされている」感覚になってしまう。

この“待たされ感”を消すには、複雑さを削ぎ落とすしかない。

そして、その答えは「シンプルさ」にありました。

視線でドローンを操縦するのだから、手で操作するときとは違う。

ここで、従来のドローン操縦の常識を捨てる決断をしました。

つまり ――

「視線が当たった瞬間に反応する。それだけです。」

箱庭ドローンシミュレータの見た目改善

視線入力操作にとって、画面の“見え方”は思っている以上に大切です。

実験を重ねるうちに分かってきたのは――

「人は上方向を見るのが得意だということ。」

そこでUI全体を上に配置し直し、さらに波の動きを抑え、目標物を置くことで視線を引きやすくしました。

UIの改善ポイント

また、中野さんとの実験で「夕方のシーンだと見づらい」という声があがりました。

確かに実際の万博は昼間の催事。そこで思い切ってシーンを昼間に切り替えることに。

加えて、これまで画面の左下に集まっていたUIを、上側に移動し左右に分散。

視線操作用のインタフェースと重ならないように配置を工夫することで、画面全体がぐっと操作しやすくなりました。

さらに、改善は続きます。

波の動きを抑える

「波の動きが激しくて視線が引っ張られる」――

これも視線操作ならではの課題でした。

Unityの世界で、「どうやって波を抑えるんだ…?」とネットを探し回った結果、シェーダーのパラメータを調整できることが判明。

設定を変えてみると、波の動きがぐっと滑らかになり、視線が奪われにくくなりました。

目標物の追加とシーン切り替え

ドローンを飛ばすとき、中野さんからこんな提案がありました。

「何か目標物があったほうが、視線の操作も分かりやすいと思います」

そこで東尋坊の3Dモデル上に、人や看板を配置。

視線でドローンを操縦しながら看板を追っていくと、

2つ目の看板を通過したタイミングでシーンが切り替わる――

そんな仕組みを加えました。

フェードアウトの工夫

ただ、このままでは、万博会場で流れる東尋坊の実写映像とシミュレーション映像の切り替えが、どうにも分かりづらい。

唐突に場面が変わってしまい、観客に違和感を与えてしまう恐れがありました。

そこで――

映像とシミュレーションを自然につなぐために、シーンにフェードアウト演出を追加。

画面がゆっくりと暗転してから切り替わることで、まるで物語の一幕が閉じていくように、スムーズな体験へと仕上げていきました。

ただ、このフェードアウトの自動切替えは、結局間に合いませんでした。

万博当日は手動で対応するしかなく、そのたびにタイムラグが生まれてヒヤヒヤ……。

時間切れで悔しい思いをしましたが、同時に「次こそは必ず自動化したい」と強く思うきっかけにもなりました。

「まじ、この人やばい」再び

さて、今回の舞台裏を振り返ると、

- 視線入力の不安定さをUSBモニタで追い込み(ハード)

- 「待たされ感」をなくすためにUIを削ぎ落とし(UX)

- さらに波の揺れやシーン切替えをUnity上で調整する(ゲーム要素)

まさに――

ハードからソフト、UXから演出までを一人で横断する

“フルスタックエンジニア”。

それが牧野さんという人なんです。

次回は、その牧野さんの挑戦がいよいよ万博本番にどうつながったのか。

さらに、その合間に進められていた「箱庭ARドローンの見せ方」の検討についても触れていきます。

リハーサル、そして本番の舞台裏をお届けします。どうぞお楽しみに!

コメントを残す