こんにちは、お待たせしました。

大阪・関西万博出展の舞台裏を支えてくださった方々の物語、第二話をお届けします。

今回は、視線入力デバイスを通してつながった人たちの思いを中心に描いていきたいと思います。

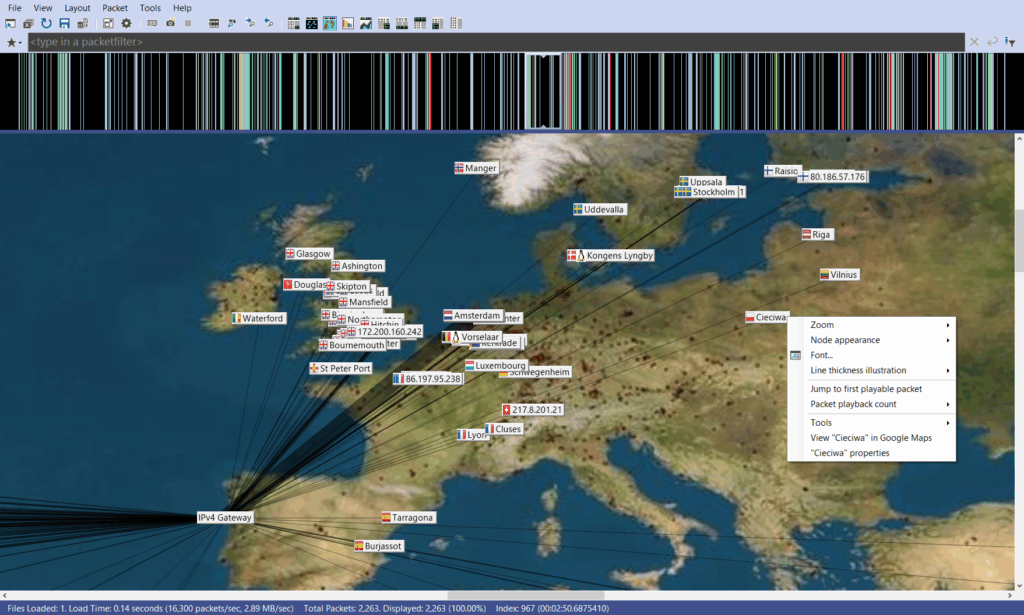

(写真:大阪・関西万博のイベント会場にて、実際に使用された視線入力デバイス)

この物語集は、もともとJASAの牧野さんからいただいた寄稿文をベースに、箱庭ラボとして物語風に再構成してお届けしているものです。

そして今回のテーマに関しては、なんと全22ページにわたる分量で、とても熱い想いが込められていることがひしひしと伝わってきました。

内容も濃く、技術的な話もたくさん含まれているため、とても一度では語りきれないと感じました。

そのため、今回の「視線入力編」は前後編(第二話・第三話)に分けて、少しずつお届けしていくことにしました。

プログラムを作るということ

ぼくは、プログラムを作る時、マウスとキーボードを使います。

それは、手と指が動くからです。

そして、その指で、自分の意思を伝えます。

「コードを書く。構造を考える。動かして、直して、また考える。」

その一つひとつの考えがコードとして流れ込んでいきます。

でも──

その指が動かなくなったら、どうやってプログラムを作ればいいのでしょうか。

牧野さんのご友人に、Are(アーレ)さんという方がおられました。

(牧野さんのお子さんがまだ幼かった頃、日本で家族ぐるみで仲良くされたそうです)

ノルウェーのご友人で、とても優秀なセキュリティエンジニアであり、

プログラマーでもあり、Nethor(ネットール)というパケット解析ツールを、

一緒に作られていたそうです。

ところが、Are さんはALS(筋萎縮性側索硬化症)という病にかかり、ノルウェーに帰国されてしまいました。

そして、2022年のある日、遠いノルウェーの地から、あの Areさんから、突然メールが届きました。

「一緒に Nethor を作って欲しい!」

一体どうやって作るつもりなのか?と不思議に思われたそうですが、Areさんが言うには、

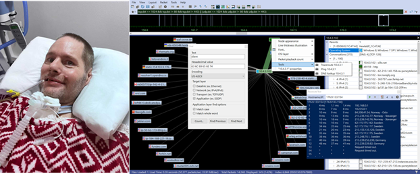

「体は言うこと利かないが、目は動くので視線だけで、プログラムを書く!」

とのこと…

「彼は優秀な技術者だったが…視線だけでどうやるのか?」

と思いながらも、半年間で母体ができてしまったそうです。これには牧野さんも、本当に凄いの一言。

Nethorのサイトには、Areさんの生のお言葉がありましたので、こちらに転記させていただきます。

Hi, my name is Are Chr. Taraldsen. I used to work as a security engineer and programmer until I got a permanent, chronic disease (same as Stephen Hawking). To continue to do what I love, coding, I decided to make Nethor despite my disability. The application is written in C# and I am using eye-gazing technology for navigation and typing. It’s amazing that one can make software using eyes only. It’s not as effective as using a mouse and keyboard, but most of the time spent programming is based on thinking and studying. So my disease is not a huge setback as one might think.(https://nethor.com/about/より抜粋)

Nethor とは

Areさんが視線だけで作り上げたアプリケーション、Nethor。

これは、ネットワークの通信を“見える化”するためのツールです。

たとえば、誰かのパソコンが、どこかのサーバーとやり取りしているとします。

そのやり取り(パケット)を記録・解析して、「いま、何が起きているか」

を視覚的に捉えることができる、そんなツールです。

似たツールに「Wireshark」や「tcpdump」がありますが、

Nethorは使いやすさと見やすさを大切にしています。

通信の流れをマトリクス表示したり、世界地図上でIP接続を可視化したり。

さらには、時系列で通信をタイムライン表示したりと、複雑なデータを直感的に扱える工夫が詰まっています。以下、その一端をご紹介します。

こちらは、自分のPCがどこの国・都市と通信しているかが、地図上で直感的に可視化さえている様子です。

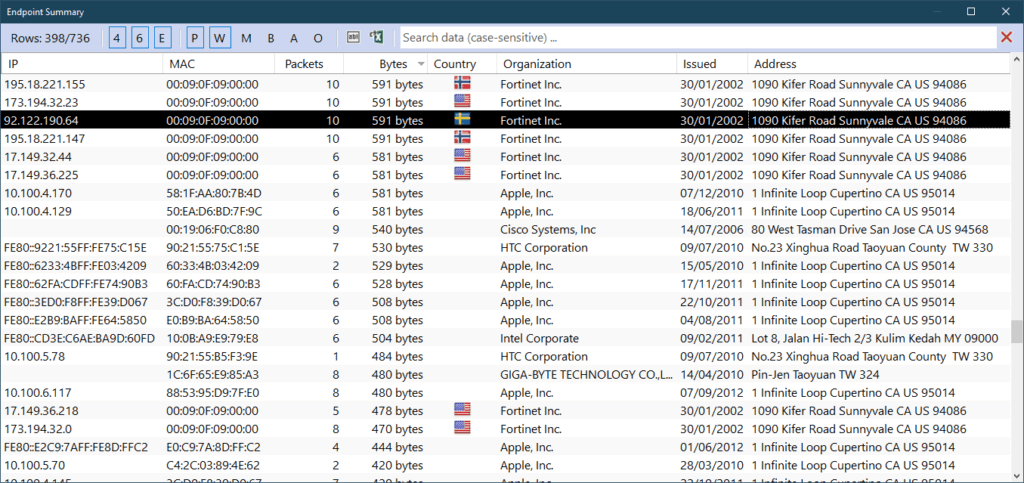

また、通信相手のIPアドレス一覧と、その企業名・通信量・所在地などをまとめて確認できたりします。

Areさんは、こうしたUIや設計も、すべて視線だけでつくっていました(驚きです)。

そして、こうも語っています:

“Most of the time spent programming is based on thinking and studying.”つまり、「コードを書くこと」そのものよりも、

考えること、学ぶこと、構造を見通すことこそが、プログラミングの本質だ──

と、そう言っているのです。

だからこそ、視線だけでも作れる。

そして、それを使って世界とつながることができる。

それが、Nethorというツールの背景にある思想だと、ぼくは感じました。

Areさんが視線だけでつくりあげたツール「Nethor(ネットール)」は、

世界中のセキュリティ技術者の手元に届き、今も使われています。

ある日、Areさんの奥様がFacebookにこんな嬉しい報告を投稿されていました。

「アメリカの大学の先生が、授業でNethorを使ってネットセキュリティを教えている。

それを知ったAreさんが、本当に嬉しそうな笑顔を見せてくれた──と。」

この投稿には、ALSの進行と闘いながら、視線入力だけで6年にわたって開発を続けてきたこと、そしてその努力が国境を越えて誰かに届いていることへの感動が綴られていました。

Areさんの奥様の投稿はご本人の許可をいただいているわけではありませんので、全文は控えますが、以下のリンク先にその投稿がありましたので、共有させていただきます。

そして箱庭へと繋がる

Areさんは、2024/03に永眠されたそうです。

Nethorの開発も、Areさんの旅立ちとともに止まり、

牧野さんの心には、ぽっかりと穴があいてしまったそうです。

ですが、時を同じくして、牧野さんはもう一つのテーマと向き合っていました。

それが、大阪・関西万博に向けた「バーチャル観光」の催事企画でした。

──でも、「バーチャル観光」と言っても、何だか軽い感じがする。

もっと、ちゃんとした“意味”がほしい。

そんな風に、どこかモヤモヤしていたある時。

ふと、Areさんの姿が思い浮かんだのだそうです。

「彼が体現していた“視線入力”の操作。

あれを体験できる形にできないだろうか?」

「そして、それが社会への貢献に繋がるとしたら──」

この思いが、

“視線で操縦するバーチャルドローン”

という新たなコンセプトへと昇華していきました。(Are forever!)

そして、もうひとつの出会いが、次の一歩を後押ししてくれました。

それが、シアン・岩井さんとの出会いです。

高齢者や障がいのある方が、たとえ体を動かせなくても──

「誰かとつながり、社会の一員として参加できる」

そんなコンセプトを大切に活動されている姿を、ある動画で知ったとき。

その中では、こんなシーンが紹介されていました。

「寝たきりだった人が、実機のドローンから送られてくるライブ映像をVRゴーグルで見ることで、

喋ることも難しい状態だった方が、言葉を発するきっかけになった──」

「この人となら、一緒に進めるかもしれない」

そう感じたと、牧野さんは語っておられました。

そして──

「視線入力による、バーチャルドローン体験」という構想が、

ようやく“かたち”になろうとしていたのです。

🎥 [シアン株式会社の紹介動画]

(第三話へつづく)

コメントを残す